ogochan

ネタ的には「技術閑話」かなと思うのですが、もうちょっと生々しい感じと言うか弊社ビジネスの話です。

ここのエントリを見るとわかりますが、弊社はシングルボードコンピュータ(SBC)が好きです。

理由抜きでも、ああいった「かわいいもの」は好きなのですが、技術的にもビジネス的にもいろいろ期待するものがあるからです。

今やっていること

何度か書いてますが、「目玉親父」はぼちぼち開発を進めています。

このためにいろいろやるべきことはあるのですが、まずはプラットフォームを作るために、音声アシスタンスの評価をしています。アレクサとかSiriとかああいった奴のオープンソース版です。

今のところ一番注目しているのはHome Assistantです。プロジェクトに活気がありますし、Seeedもハードウェアを出しています。対応デバイスも多いようです。Mayumiが試しているところなので、もうちょっとしたら何かエントリが出せると思います。

その他に気になっているものは、

などがあります。実のところ、用途いろいろ内容いろいろで、気になるものは結構あるのですが、全部評価するわけにも行かないのでどうしようかと。そのうちまとめエントリでも書きますかね? Mycroftは結構気になっていたのですが、なんかプロジェクトが止まっているようにも見えるし、Home Assistantが最有力かも知れません。

この他にぼちぼちやっているのは、持ち運びのできる小さいサーバを構築することです。

ここで脱クラウドとか言ってやっているサーバは、基本的にはSBCを使ったものです。また、先日書いたように、開発用のLinux環境は基本的にはSBCです。

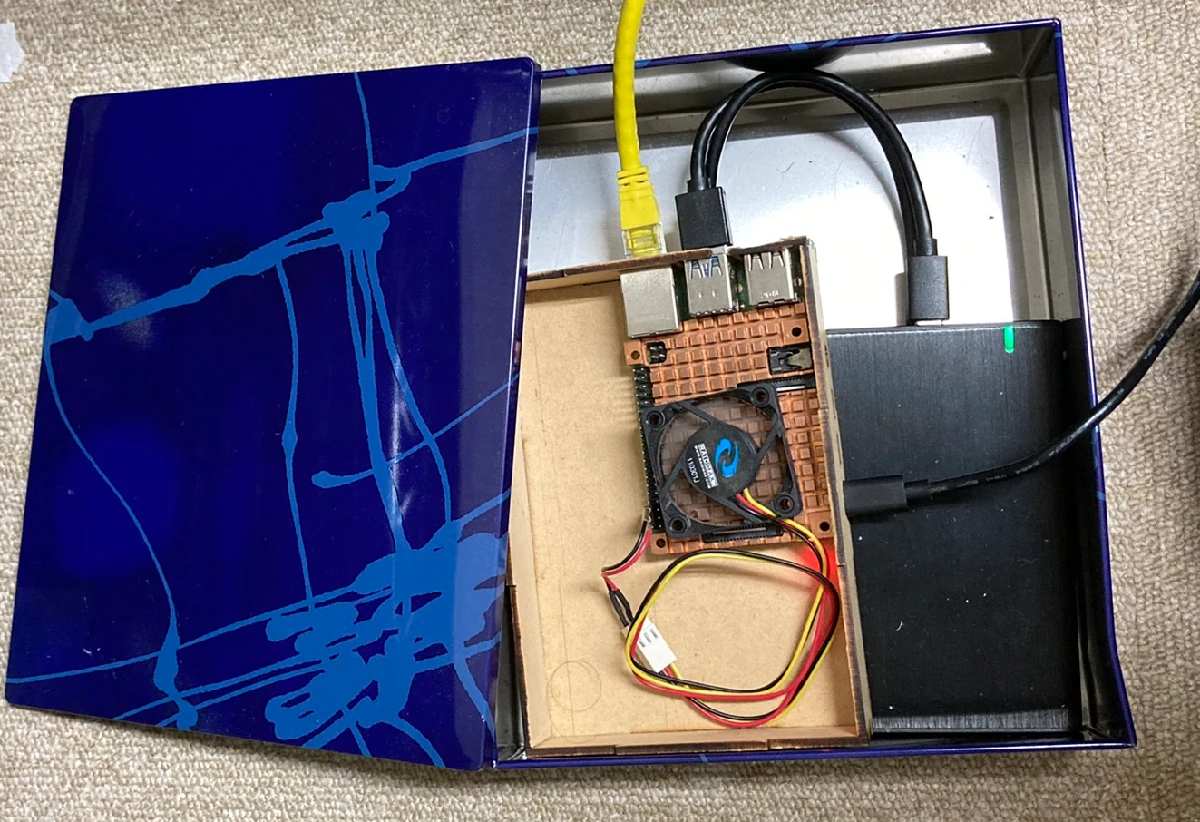

開発環境だと、家に持って帰りたいなと思うことがたまにあります。Mayumiはそのためにクッキーの缶に入れて運んでるらしいのですが、「それ用のケース作ればいいんじゃね?」という話になって、そのうち試作品がお見せできるかも知れません。

やっていて思ったこと

このように実用品としてSBCを使うようになって気がついたことがあります。それは、

PC UNIXの黎明期と似ている

ということです。

その当時を思い起こせば、PC(当時はPC互換機とか呼ばれてた)は日本では一部の好事家のものでしかありませんでしたが、そろそろ安い速いということでメーカ系でない「マイコンショップ」で取り扱いが始まりました。640 x 400ドットくらい解像度の国産パソコンが普通だったところに、800 x 600とか1024 x 760とかの「広い画面」を出して、「Excelが広々使える」とか喜んでいた時代です。私はWindowsの流れに乗れなかったこともあって、Linuxや386BSDを使ってました。ライセンス料もさることながら、環境設定は職人技だし、どのWindowsを使うのが良いのかもよくわかりませんでした。そのごく初期の頃と、今のSBCの置かれた状況が似てるなと思うわけです。

これはSBC単体のことと言うよりは、IoTとかAIとかの絡む世界... 本来ならアレクサやGoogleアシスタンスが担うべきはずの世界を含めての感想とも言えます。あの頃のWindowsに感じた素晴らしさともどかしさ、それと似たものをアレクサやSiriに感じるとも言えます。また、もうちょっと後のインターネットが一般家庭に入り始めた時、「ホームサーバー」といった商品について考えたりとか、そういった時代がまた来たんじゃないかという感じがするわけです。

もちろんいろんな環境は変化しました。また、ニーズもスタンスも変化しました。でも、本質的な構造については非常に似たものを感じるわけです。

あの時代

あの時代は私が「Linuxの普及」とかやっていた時代でもあります。もうちょっとした頃に前職を創業しました。その後は業界の中にいて、この業界の移り変わりを見ています。

やっていて良いことも悪いこともありました。「あそこであんな動きを肯定するんじゃなかった」とか「あそこでもうちょっとあれをやっておけば良かった」という後悔はたくさんあります。一番の後悔は「もっと私利私欲に走れば良かった」ってことだったりしますね。

私がSBCに「あの時代」と似たものを感じているので、そういった意味では

人生二周目

になるのかも知れません。

もちろん同じように推移するわけでもないですし、そもそもそんなに流行らないかも知れないというのはあります。でも、あの時代の経験を「蒸留(AI用語として)」して、今の戦略に応用することは可能なんじゃないかなと思ってます。

「お年寄り」の方々は、Raspberry PiとLinux(と言うかPC UNIX)の似た点について考えてみるのも面白いと思います。

今すること

そういったことを踏まえて、SBCで今するべきことって何だろうなと考えてみます。もちろん弊社の体力とかも含めて考えなければなりません。

それはやっぱり「あの頃のLinux」と同じように、キラーアプリが必要なのだろうと思います。

とは言え、当時Linuxのキラーアプリと思っていたようなものとは異なるでしょう。今SBCのキラーアプリと思っているものとも異なるかも知れません。そもそも、Linuxで当時キラーアプリだと思った方向では何も成功してないとさえ思います。LinuxはWindowsを殺しませんでした。代わりに何を殺したか思い出してみて下さい。殺さなかったものでも「変えたもの」はいっぱいあります。何がどう変わったでしょうか? 誰がそれをしたのでしょうか? そういったことはSBCも同じです。多分、パソコンやサーバを「殺す」方向ではありません。おそらく本来行くべきゴールは未開の地にあるんじゃないかと思います。LinuxはAndroidとしてコモディティ化しました。誰もLinuxを使っているという自覚はありませんけど。

そういった「戦略」は立てようもないのかも知れません。そもそも、SBCはどこか単独のメーカの製品ではありませんし、「Linus」みたいな人物すら不在です。それを使う側やこれから使うかも知れない側もいろいろあるでしょう。

そういったことを考えた上で、とりあえずまず私が一番必要と感じていることは、「箱(機構)」と「動かすことそれ自体」です。そして、もうちょっとつけ加えるなら「周辺機器」と言うか標準化。

「箱」については既にいろいろあるじゃないかって話はあると思いますが、果してそれは「SBCがこれから使われる応用」にマッチしているかどうかはわかりません。私は今は「開発サーバ」として使っていますが、そういったありがちの使い方であっても、現状市販されているケースには不満があります。今あるケースは「裸」じゃないですが、下着姿でウロウロしているようなものです。「服」は着ていません。まぁそういったことがあるので作ろうとしているわけですが、それだけが方向だとは思えません。

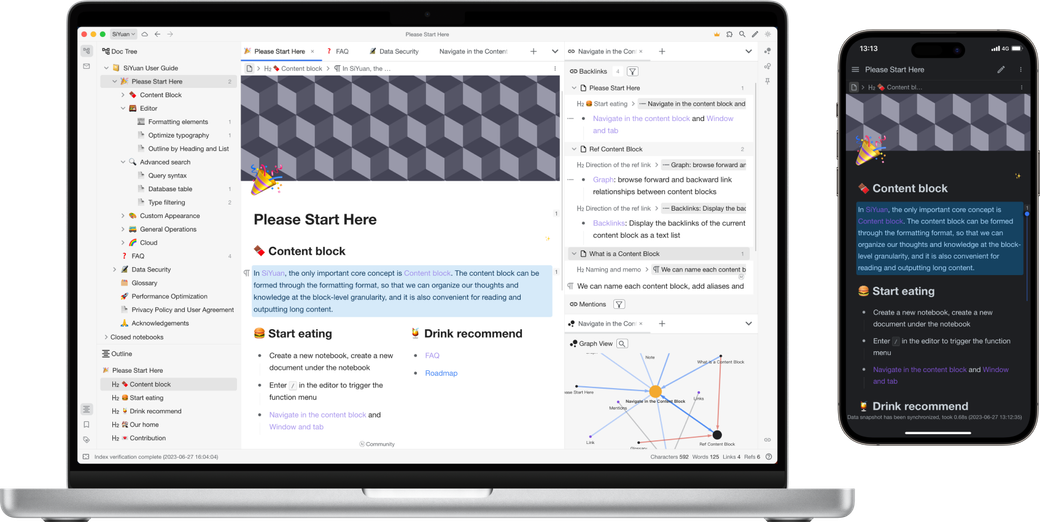

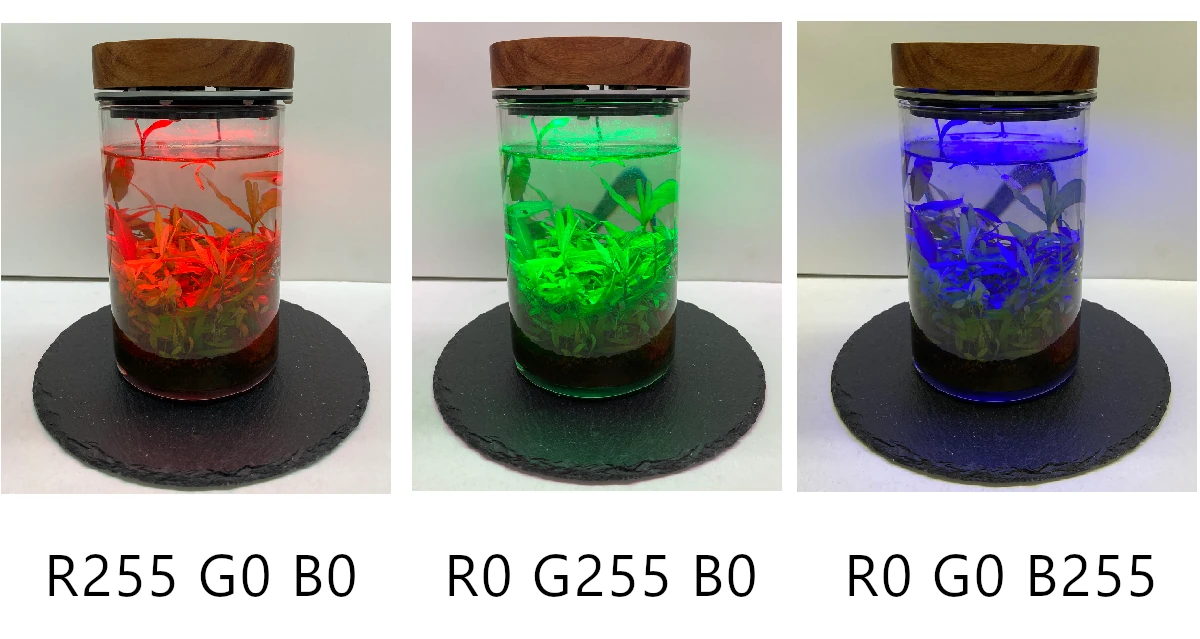

こんな奴とか、あればあったでいろんな応用が思いつきますね。これは音声アシスタンスの一種の筐体ですが、別に表示されるものは「おねーさん」に限る必要もないですし、音声アシスタンスとして使わなければならないということもないですね。

「動かすことそれ自体」も既にデスクトップもサーバもあるわけですが、それで十分かと言えばぜんぜん足りないと思ってます。パソコンとは違うものなのですから、違う動かし方があってしかるべき... と言うよりも、同じだったら一般人にはあまり用はないですね。「好事家のパソコン」でしかないわけですから。そういったこともあって、音声アシスタンスの評価をしています。あれらはプラットフォームなので、何に使うかは規定されていません。同じ理由でROSとかもそういった目線で評価したいなと思ってます。

「周辺機器」については、本当にまだ寒い状況だと言えると思います。そもそもバスが決まってませんから、拡張ボードを開発することもハイリスクです。1980年代のNEC以外の国産パソコンみたいな、そんな感じだと言えます。せめて「ISA BUS」程度のものはないと困ります。そういった面倒を避けようとすると、結局USBとかEthernetとかになってしまうのも残念です。まぁこの辺は零細企業としては何もできないので指くわえて待つしかないわけですが、「Cerebelluino」は一つの抵抗している姿です。そう言えば、Arduinoはデファクトスタンダードがあるだけマシですね。そういった意味ではバスについては全部Raspberry Piでもいいです。ISA BUSだって当時の技術レベルで見てもそんなに凄いものではありませんでしたから。

やれそうなことをやろうとするだけでやらなきゃいけないことはいっぱいありますね。

まとめ

こういったことを思って、結構な重心をかけてSBCを使っています。雑に言ってしまうと

未来しか感じられない

とさえ思ってます。簡単にやれそうなことですら、まだ誰もやってないことが山積しています。

いろんな意味で楽しい世界なので、うまく育つと良いなと思ってます。