ogochan

弊社がJar-Gardenという製品を作っているという話はずっと書いています。

これはそもそも何のために、何を思って作ったかという話を書いておきたいと思います。

他の類似の製品と思うところが随分と違うことがわかると思います。

前史

子供の頃、何かの本に出ていたある遊戯があります。

詳しい内容は忘れたのですが、沼の水と底の泥を瓶に入れて蓋をする。それをそのまま置いておくと、中に一つの生態系が出来るよという遊戯です。

沼の泥や水には、いろんな生物やその「種子」が含まれています。光が当たれば植物は光合成をして有機物や酸素を生産しますし、動物はそれらを消費します。そういった小さい世界とは言え、食物連鎖は存在し、微小藻類は微小な動物に食べられ... 閉鎖環境でそのようなことが行なわれれば、そのうちそういった循環が平衡して、一つの「世界」が出来る。そういった話です。

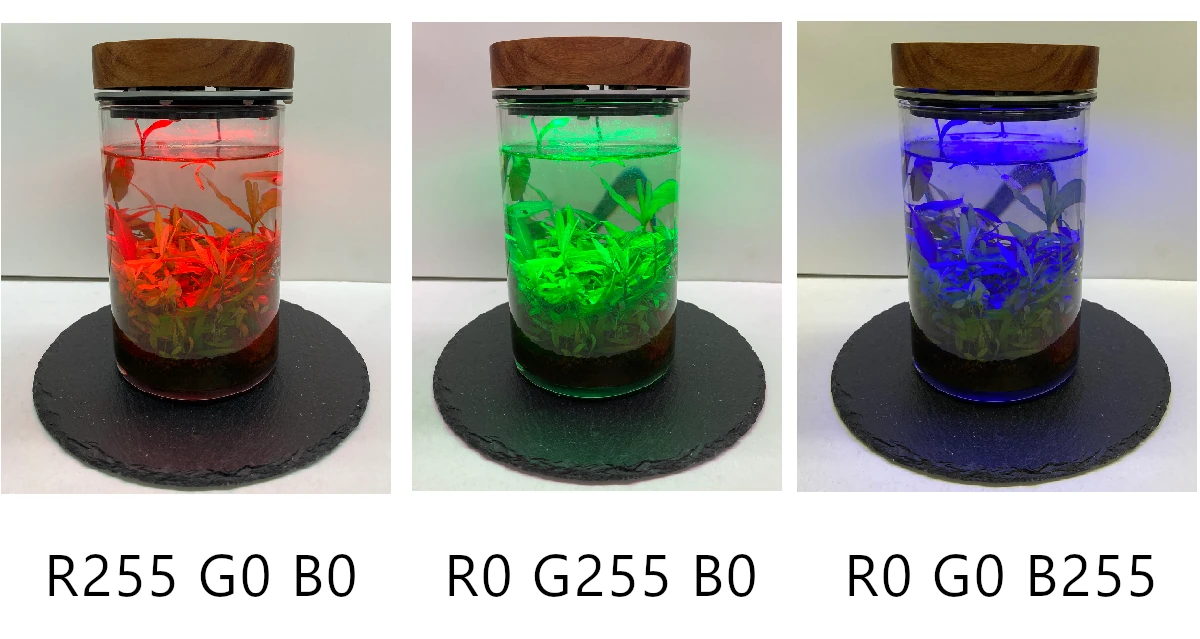

これはかなり手が入ってる感じですが、こんな感じです。

その時は興味深いなと思ったのですが、実際にやるとなるといい感じの「沼」がなかったりして実行できませんでした。とは言え、その遊戯についてはずっと覚えていました。まぁ覚えているからこうして書けるわけですが。

また「ホロホロ」という遊戯があります。

こーゆーのの中にちっちゃいエビを飼うやつです。うまく環境がバランスすると、足し水や少量の餌でエビが長期飼育できるというやつ。瓶の形はいろいろですが、だいたいそんな感じのものです。

ずっと最近になって、Instructablesで「Bottle Garden」というのを見つけました。

こんなのです。確か↑のエントリを見た時だと思います。「これこれ、これをやりたかったんだ」ということを思い出します。

やりたかったこと

前節の最初に書いたように、元々は「瓶の中で一つの生態系を作る」ということをやりたかったわけです。

こういった奴ですね。

似たような遊戯で「コケリウム」とか「きのこリウム」というのがあるのですが、これらとはちょっと違います。これらは、綺麗な恰好いいレイアウトを目指して作る、ちょうど「盆栽」とか「ネイチャーアクアリウム」という方向と似ています。私がやりたいなと思ったのは、綺麗な恰好いいレイアウトを目指すと言うよりは、

瓶の中の生態系

が作りたかったわけです。生態系が自分の机の上にある。それを考えるだけでワクワクしませんか?

だから、特別珍しい生物がその中にいる必要はありません。たとえば、自分の故郷の庭を削ったものを中に入れておけば、その空間は自分の故郷の庭と同じ空間があるのです。こういった遊戯をする時にしばしば中に入れる植物(苔とか)を入れておくと、勝手に他のものが生えて来たりします。それはその土地にあったものが一緒に来たわけです。

この水槽は元々Jar-Gardenで使う苔を維持するための水槽のはずだったのですが、知らない苔もいっぱい生えて来てます。また、こんなシダとか入れた覚えないんですけどね。買って来た苔を入れておいたらこんなことになっていました。シダとか他の苔とか、きっと元に入れた苔と一緒にいたものなんでしょう。勝手に育つままにしてるので、綺麗なレイアウトになっているわけではありませんが、とても愛おしい世界になっています。こういったことを机の上でやりたいわけです。

実現

機器としての実現方法とか背景のアイディアとかは、このカテゴリの他のエントリにあります。技術に関してはオープンにして行くつもりなので、追加して行く予定です。

でも大事なのは、その「機器」を作るために必要な「要求」の方だと思います。

jar(広口瓶)を選択する

元々は「Bottle Garden」という遊戯です。前掲のInstructablesのエントリ、サムネで選んだのはjarなんですが、このエントリの中には

こんなのもあります。塩の瓶でしょうか。

また、前掲の「おじさん」のはかなり口の小さい瓶ですね。

閉鎖生態系ということであれば瓶の口は小さい方が有利ですし(蓋をしやすい)、口が広い必要性はありません。

でも、最初の作業をちゃんとしようと思えば、やっぱり口は広い方が良いですね。また、閉鎖系を目指すとは言え完全にそう出来るわけでもなくメンテナンス等も必要ですから、そうなると作業がしやすい形状の方が良いですね。

ということで、蓋が出来て小さいということで、

こういった瓶を選ぶことにしました。こういった感じの瓶はそこらじゅうにあると思います。開発の始めの頃は、こんな瓶をいっぱい集めたものです。これはこれで楽しいので、これを使って作った「jar garden」は社内に結構転がっています。

これがかわいいなと思ったので、当初はこれを前提として設計していたものです。

光をコントロールする

最初の方でいろいろ挙げたものは、実は光の制御が容易ではありません。

こういったものは出来れば身近に置いておきたい、出来れば自分の机の上に置きたいと思いますね。

オフィスの机の光量は、750lx程度とされています。実際には500lxでも光の回りが良ければそれほど暗いと感じませんし、今時は紙に書かれた文字を見るよりはディスプレイを見ていることが多いので、あまり明るい必要は感じない... どころか、やや暗めの方が目が楽だったりします。

他方、植物が生育に必要な光量は2,000lx程度とされています。これは植物によって違いますから一概には言えません。苔とかだと暗くても良いですし、いわゆる農作物は明るい方が良いようです。

早い話がたいていの普通の植物にとっては、オフィスの明るさでは足りないということになります。

では、窓際に置いてやれば良いかと言えば、そうでもありません。必要な光量を確保してやると、今度は内部環境の温度が上がり過ぎます。つまり、煮えたり蒸れたりしてしまいます。これはこれで過酷な環境となってしまいます。そうならないようにするためには、かなり大きな生育ケースが必要です。前掲の「水槽」は実はそのまま窓際に置かれているものですが、かなり大きい水槽ですし、このオフィスの場所の都合で、直射日光が当たるのはごく短い時間になります。

なので、十分な光量を温度の上昇なしに用意する必要があります。

この辺が機器としてのJar-Gardenの肝と言えますね。どうしたかという話については今までいろいろ書いて来たので、今回は割愛します。

いわゆるjarをやめる

普通のbottleをやめてjarにしましたよという話を書いておきながら、そのjarをやめてガラスのcanisterにしてしまいました。

jarはかわいくて素敵なものが結構あるのですが、以下の欠点があります。

- 容量の制限が厳しい

かわいいのは良いんですが、苔以外の植物にとっては小さ過ぎることが多いです - 肩が邪魔になる

肩や口はメンテナンスの邪魔になりやすいです - 光学的精度が低い

中を見る時に歪むのです

ということで、パスタソースの空瓶みたいな普通のjarはちょっと使いにくいことに気がつきました。また、Mason Jar(メイソンジャー)も大きさは確保できるのですが、肩が邪魔だったり光学的な精度に問題があったり(文字入ってますし)で、使い辛いです。

Mason Jarは無地のものを使って似たようなことをした例や製品があります。

これは乾燥品なのでお世話の必要はありませんね。

弊社にも参考用で買ったこんなのがあります。

これは蓋の中にLEDライトが仕込んであったりします。これはこれでかわいいのですが、本来の目的とは違いますね。いろいろ学ぶところはありましたけど。

百均や雑貨屋で瓶を見る度に使えるかどうか検討していました。こうやっていろいろ試した結果、現在の形に落ちつきました。

この容器は当初は百均で買って来ました。百均と言いつつ200円くらいでしたけど。これはなかなかいい感じだったのですが、やっぱり百均は百均でして、光学的な精度がイマイチな上にガラスが厚くて重いです。

今は同じサイズ同じ形状でより光学的な精度が高いものをニトリで発見したので、これを使うことにしています。ちなみに上の画像は百均のもので、言うほど精度が低いというわけではありませんが、ちゃんとしたものを見た後だとちょっと残念に思ったりします。ガラスもちょっと青いですし。

この形状だと肩とか口がないのでメンテ性が良いですし、大きなものもありますので例えばミニ盆栽とか入れてみることも可能でしょう。私の当初の考えは「ミニ生態系」ですけど、何でも素敵空間が作れたら何に使っても良いですからね。

この容器を使うということになってから、一気にデザインが進みました。

蓋についての話は、

を見て下さい。ただ、このようなことが考えられるようになったのは、この容器を使うことにしたからです。

展望

近い将来にどうするかについては、

に書いているとおりです。

この先にももっとやりたいことがあって、「エアポンプ」の先としてフィルターをつけたいなと思ってます。エアポンプをつけてしまえばその延長でできるので、そう難しいことではないと思ってます。

その他にやりたいのは、恒温装置をつけることです。これは下敷きとしてペルチェ素子を置けるようにして、加熱または冷却が出来るようにしたいということです。弊社のオフィスはあまり温度変動がないのでそれほど必要性はないのですが、一人暮らしの家とかになると冷暖房を入り切りしたりすることも多いでしょうから、恒温装置が必要な場合もあるかも知れません。

小さい海水魚とか飼えるようになるといいんですが、さすがに海水は難しいかも知れませんね。無理やり飼ってもかわいそうですし。

また、今は蒸れないことを意識して「蓋」を若干浮かせてあるのですが、完全閉鎖環境にできるのも良いなと思ってます。これ自体は蓋についている足をなくすだけですが、中の機器の防湿とかも考えないといけないので、思っているよりは難しいことだろうと思います。

やりたいことはいっぱい出て来るので、それらは楽しみということにしておきたいと思ってます。